글

|

| 현재까지의 대선 결과(Google.com) |

글을 쓰는 이 시간까지 확정되지 않았지만 미국 대선은 바이든의 승리로 끝날 것으로 보인다. 얼핏 보면 2016년과는 달리 이변은 전혀 없었던 것으로 보이지만 내막을 들춰 보면 그 결과는 전혀 그렇지 않다. 대다수 여론조사기관의 예측과는 달리 바이든은 플로리다, 조지아, 펜실바니아, 노스캐롤라이나, 위스콘신, 미시건과 같은 격전지에서 패배했거나(FL, NC) 1%미만의 격차밖에 내지 못했다(WI, PA, GA, AZ). 대다수 여론조사기관은 9:1의 확률로 바이든이 거뜬히 이길 것이라고 전망했으니 답은 맞췄지만 그 풀이가 엉망진창으로 틀린 셈이다.

|

| 개표 전 여론조사기관의 전망 (fivethirtyeight.com) |

여론조사기관들이 또다시 표심을 잘못 헤아렸다는 사실은 상하원 선거 결과에서 더욱 극명하게 드러난다. 그들은 민주당이 상원까지 가져갈 것으로 전망했지만 막상 뚜껑을 열어보자 공화당이 상원의 과반을 지키는데 성공했고 심지어 하원에서 약 5석의 의석을 더 가져갈 것으로 보인다. 미국에서 코로나 확진자가 10만 명을 돌파하고 선거 전까지 백신도, 재정합의안도 나오지 않았던, 트럼프와 공화당에게 최악이었던 시나리오를 감안하면 놀라운 결과가 아닐 수 없다.

|

| 개표 전 상원의석수 전망 (fivethirtyeight.com) |

정치의 세계에서는 99% 득표로 당선되든 51%로 되든 승자가 되는 것이 중요하지만, 여론조사는 그렇게 간단한 2진법의 문제가 아니다. 오차율만 보면 미국의 pollster들은 2016년에 이어 이번에도 크게 틀렸다. 세계에서 가장 정교한 통계조사를 자랑하는 미국에서 왜 자꾸 이런 이변이 발생할까.

나는 그 저변에 트럼프 지지자들에 대한 몰이해가 있다고 생각한다. 이전의 글(링크)에서 지적했던 것 처럼 민주당과 리버럴들은 아직도 못배운 백인들이나 트럼프를 지지한다는 선입견에서 벗어나지 못했다. 그래서 이번 설문조사에서는 2016년과는 달리 최종학력의 가중치를 보정해 저학력층의 의견이 충분히 반영되도록 수정했다고 한다. 하지만 결과는 달라지지 않았다. 또다시 대중의 속마음을 읽는데 실패한 그들은 입가에 불편한 미소를 띄우곤 통계모델과 샘플을 뒤적거리며 "상당수의 우편투표가 도착하지 않았다", "트럼프 지지자들은 여론조사에 응답하는 비율이 낮다", 와 같은 변명을 늘어놓지만 과연 고작 그런 이유 때문일까.

답은 간단하다. 샤이 트럼프가 다 못배운 백인은 아니라는 것. 일례로 이번 선거에서 텍사스의 히스패닉들과 플로리다의 남미계 커뮤니티는 트럼프에게 표를 던지는 비율이 높았다. 또 지난 선거에서 미시건이나 위스콘신의 고학력/중산층/백인이 주류인 카운티에서도 트럼프의 득표율이 예상보다 높지 않았나. 이처럼 샤이 트럼프들은 이민자들의 범죄에 겁먹은 젊은 백인 여성, 비 시민권자들과 일자리를 두고 경쟁하는 고학력 아시안, 가톨릭 전통을 존중해 낙태를 거부하는 남미계 이민자들 사이에도 흔하게 존재한다. 하지만 그들은 솔직할 수 없다. 주류언론이 트럼프를 지지하는 이들에게 멍청한 백인이라는 낙인을 찍었으니까. 애초에 현직 대통령을 지지하는 자들에게 shy라는 단어를 붙이는 것 자체가 그 편향성을 보여주는 것 아닌가.

* * *

1. 선거결과의 윤곽이 드러나자 주식은 무섭게 반등하기 시작했다. 미국 S&P지수는 금요일 오후까지 약 4.2% 상승했고 특히 나스닥은 8.5%나 올라 뜨겁게 화답했다. 예상과는 달리 공화당이 상원을 차지하게 되어 강력한 재정지출의 가능성이 줄어들었지만, 나는 이것이 장기적으로 주식에 가장 긍정적인 조합이라고 생각한다. 민주당은 결코 시장친화적이지 않다. 각종 규제강화와 세금인상이 어느 정부에서 이루어졌나 보라. 나 개인적으로는 불평등의 완화라는 정치적 아젠다에 동의하지만 영혼이 없는 내 포트폴리오와 자산은 그런 정치따윈 알지 못한다. 시장은 불확실성을 싫어하지만 그만큼 규제와 세금을 싫어하기 마련인지라, 예측 가능한 바이든과 규제와 증세를 막아낼 상원의 조합은 향후 몇년간 증시에 가장 좋은 조합이 아닐까 한다.

2. 정치의 변화는 시장의 변화를 가져오기 마련이다. 집권정당이 바뀌는 해엔 더더욱. 1993년 클린턴은 경제정책 앞에 동맹을 두던 기존의 미국의 국제전략을 전면 수정했고, 2009년 오바마의 시대는 각종 금융규제와 함께 시작되었다. 새 시대의 루저는 구 시대의 위너들이 되는 경우가 많았으며 주식시장도 예외는 아닐 것이다. 하지만 우리가 해야할 일은 크게 달라지지 않는다. 바로 성장성이 낮게 평가된 주식을 사고 과도하게 평가된 주식을 파는 것.

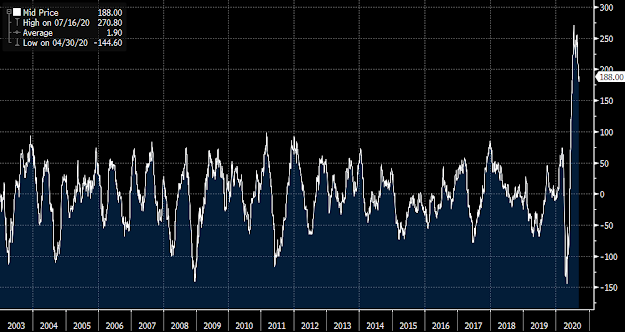

3. 공화당이 상원을 장악했지만 여전히 불쾌한 인플레이션의 카운트다운(링크)은 진행되고 있다. 누가 의회를 잡느냐, 신임 재무부장관의 재정건전성의 기준이 어디에 있는가와 같은 질문은 전혀 중요하지 않다. 적어도 민주주의 시스템 아래에서는. 코로나로 경제가 모두 멈춰서고 생명이 위협받는 상황에서도 미국인들의 소득은 정부보조금 덕에 오히려 늘었다. 따라서 단순한 불황이나 심지어 리만같은 금융공황사태가 닥쳐도 미국인들은, 그리고 한국인들을 포함한 세계인들은 소득의 감소나 실업 구조조정 등을 받아들이지 않을 것이다. 큰 정부는 경제의 효율성과 동력을 앗아가지만 그 페해를 기억하는 유권자는 드물고 이해하는 이는 더더욱 드물다. 부채 사이클을 결정하는 것은 정부인데, 그들이야 말로 가장 큰 빚쟁이들이기에 이 사이클은 지속될 것이다. 최대한 현금에 대해 숏포지션을 내는 것, 그것이 현 시대의 생존법이라 생각한다.

|

| 미국 개인소득 전년대비 변동 |