따라서 나를 포함한 우리 모두는 단기적으로 끝나고 잊혀질 이벤트를 과감하게 넘기고 장기적으로 영향을 줄 사건들에 집중해서 투자해야 한다. 아마 그것이 트레이딩과 투자의 가장 큰 차이 아닐까. 그래서 나는 트레이더지만 이 블로그에서만큼은 철저히 투자의 관점에서 시장을 바라보려고 노력한다. 지난 1월 말부터 3월까지 경제와 시장에 대한 글을 집중적으로 올렸던 가장 큰 이유는 그때가 트레이딩은 물론이고 투자에 있어 정말 중요한 분기점이었기 때문이다. 그 순간이 지나고 4월 5일 비관론자들을 비웃을 차례라는 글(링크)을* 올린 이래 시장에 대해 업로드하지 않은 것은 그때로부터 별로 달라진 것이 없기 때문이다. 물론 그 사이 코로나는 다시 이전 고점을 넘어섰고, 미국 대선과 지난한 브렉시트 이벤트가 있었으며 한국과 중국의 경제 지표가 크게 개선되었지만 시간의 문제지 언젠간 다 겪을 것 아니었나.

부동산 시장은 더욱 그렇다. 그동안 임대차 3법, 6.17부동산 대책, 임대주택 논란 등 수많은 이슈가 있었지만 청와대가 김수현(링크)을 다시 기용한 이래 이런 행보를 보이는 것은 당연한 수순이었지 않나. 이제 시장과 대중 뿐 아니라 정부도 공급부족을 사실상 자인하고 있는 마당에 새로 분석할 것도 전망을 바꿀 일도 없었다. 부동산시장에 대한 수치는 단기간에 급변하지 않기 때문에 시장을 분석하는 일은 반기에 한번도 많다. 쓸데없이 데이터들을 자주 다운받고 정리하는건 무의미한 시간낭비일 뿐이다.

주식도 부동산도 내 전망은 달라질 것이 없다. 전제조건들이 변하지 않았으니까. 하지만 한가지 크게 달라진 것이 있는데, 바로 가격이다. 가격은 모든 거시/미시환경 중 가장 중요한 조건이다. 아무리 전도유망한 기업도 가격이 비싸면 고꾸라질 것이고, 당장 망할 회사도 과도하게 싸면 오르기 마련이니까. 게다가 코로나로 인한 실물경제의 타격에도 불구하고 부동산과 주식의 가격이 계속 상승하니 비관론자들의 버블론이 다시 고개를 든다. 하지만 봄의 뒤에는 여름이 오는 법이지 다시 겨울이 오지 않는다는 사실을 기억하자. 그 사실을 뒷받침하는 두개의 차트를 보자.

서울시의 인구가 줄고 있기 때문에 오독하기 쉽지만 전국적으로 보면 이촌향도 현상은 지속되고 있다. 서울의 위성도시는 계속해서 주변지 인구를 흡수하고 있고 서울의 인구가 늘어나지 못하는 것은 단순히 주택이 모자르기 때문이다. 서울시 생활권 인구는 계속해서 증가하고 있다. 그러니 서울시의 주택가격을 전국의 가처분 소득으로 나눈 것이 잠재수요를 정확하게 파악할 수 있다고 생각한다. 그리고 이런 지표로 보면 현재의 주택가격은 소득기준대비 아직도 저렴하다. 단지 과거 몇년동안 너무 낮았던 터라 지금이 비싸보이는 것 뿐이다. 이는 서울시가 역사상 최악의 공급난을 겪었던 80년대 중후반의 수치를 제외하고 보아도 극명하게 드러난다. 혹자는 참여정부 말기의 부동산 고점기와 비교하여 현재의 부동산 시장이 과도하다고 평가하지만 여러 지표로 볼 때 아직 부동산시장은 버블과는 거리가 멀다. 한국인들의 가처분소득이 크게 감소하거나 소득이 정체된 상태에서 주택가격지수가 20-30% 더 상승해야 2008년의 고점에 도달하게 된다. 문제는 고유가와 싸우느라 전세계가 고금리를 유지하던 과거에 비해 디플레와 싸우는 오늘날, 부동산 가격이 고작 2008년의 고점에서 멈출 수 있을까?

|

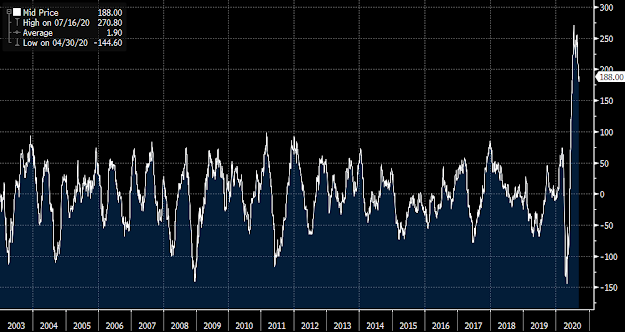

| S&P500+NASDAQ시총 / USD M2통화량 |

주식도 마찬가지다. 위 차트는 미국의 주식시장 시총을 전체 USD통화량으로 나눈 것인데 2000년대 초반의 주식버블에 비하면 아직 한참 아래에 있다. 물론 지난 5년 평균치(노란색 선)보다 높긴 하지만 미국의 통화량 공급이 20% 넘게 풀린다는 사실을 감안하면 주식시장의이 버블단계에 진입했다고 보긴 어렵다.

|

| 코스피+코스닥시총 / 원화 M2통화량 |

한국의 주식시장도 마찬가지다, 아니 되려 더 저평가 된 것으로 보인다. 일본을 따라 한국의 주식시장도 버블에 취해있었던 1980년대에 비하면 현재의 주식시장의 시총은 통화량 대비 현저하게 싸다.

마찬가지로 비정상적인 기간을 빼고 최근 20년간의 수치로만 봐도 버블을 논하기엔 이르다는 것을 알 수 있다.

따라서 난 부동산도 주식시장도 버블이 아니라고 생각한다. 단순히 가격만 놓고 비교한다면 롤렉스와 샤넬 백의 가격이야말로 버블이 아니겠는가. 하지만 모든 자산의 가격은 상대적으로 평가되어야 한다. 그렇게 보정해 보면 10년 중 자산을 팔아야 할 해는 고작 1년도 채 되지 않는다. 자산을 사지 말아야 할 기간은 2할도 되지 않으며 나머지 기간 동안 우리는 계속해서 싼 자산을 사고 비싼 자산을 파는 일을 반복해야 한다. 그리고 대개 금융위기나 전쟁과 같은 혹독한 겨울을 보낸 직후에는 대다수의 자산이 저평가되기 마련이다. 물론 그런 시기에도 비싼 주식이 어디 없겠냐만은. 그리고 유명 헷지펀드 매너지를 비롯한 여러 전문가들이 요새 들어 입버릇처럼 하는 말처럼 과거의 위너가 다음 시대의 루저가 되는 경우가 흔하다는 사실을 감안하면 아무래도 한국 주식시장에 더 많은 기회가 있지 않을까 생각한다.

*그렇게 생각했던 나도 20세기 이래 주식시장시장에서 완벽한 V자 반등은 없었고 항상 W자를 그렸으니 두번째 딥이 있을것이라 믿었다가 계획보다 높은 지점에서 진입했다. 마크 트웨인의 두가지 명언을 떠올리자, "역사는 그대로 반복되지 않지만 그 흐름은 반복된다", "10월은 주식투자하기 가장 위험한 달 가운데 하나다.나머지 위험한 달들은 7월, 1월, 9월, 4월, 11월, 5월, 3월, 6월, 12월, 8월, 2월이다.